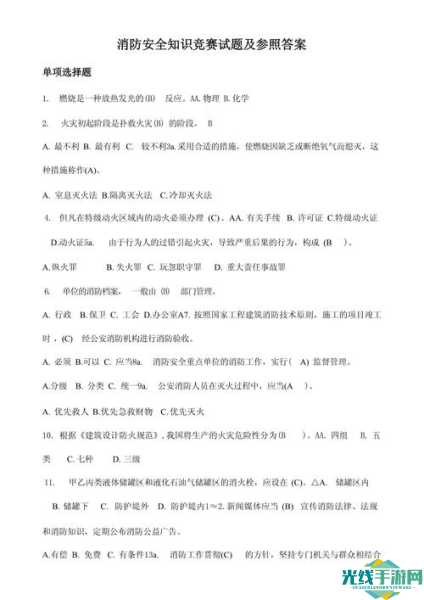

火灾预防是消防安全教育的核心内容之一。了解火灾的成因是预防的第一步。火灾通常由电气故障、明火、易燃物品的不当存放等引起。定期检查家中的电器设备,确保其安全运行,是预防火灾的基本措施。家庭中应配备必要的消防设备,如灭火器、烟雾报警器等,这些设备在火灾初期能够发挥重要作用。家庭成员应掌握基本的消防知识,如如何正确使用灭火器、如何快速疏散等。社区和单位也应定期组织消防演练,提高大家的应急处理能力。通过这些措施,可以有效减少火灾的发生,保障生命财产安全。

火灾发生时的应急处理

火灾发生时,正确的应急处理能够最大限度地减少损失。保持冷静是应对火灾的关键。在发现火灾时,应立即拨打火警电话,并迅速通知周围人员。如果火势较小,可以尝试使用灭火器进行扑救,但要注意自身安全。如果火势较大,应立即疏散,避免吸入有毒烟雾。在疏散过程中,应低姿前进,用湿毛巾捂住口鼻,避免烟雾伤害。疏散时应遵循安全出口指示,不要乘坐电梯。到达安全地点后,应清点人数,确保所有人员都已安全撤离。通过这些应急处理措施,可以有效减少火灾带来的伤害。

消防设备的正确使用

消防设备的正确使用是火灾防控的重要环节。灭火器是家庭和单位必备的消防设备之一。使用灭火器时,应遵循“拔、握、瞄、扫”的步骤,即拔掉保险销,握住喷管,瞄准火源根部,扫射灭火。烟雾报警器能够及时发现火灾隐患,应定期检查其电池和功能,确保其正常工作。消防栓和消防水带也是重要的消防设备,使用时应确保水带连接牢固,水压充足。消防斧和消防钩等工具在紧急情况下能够帮助破拆障碍物,但使用时应小心谨慎,避免造成二次伤害。通过正确使用这些消防设备,可以有效控制火势,减少火灾损失。

火灾后的善后处理

火灾后的善后处理同样重要。火灾发生后,应立即联系保险公司进行理赔,确保财产损失得到补偿。对火灾现场进行清理时,应注意安全,避免二次事故的发生。清理过程中,应佩戴防护装备,如手套、口罩等,防止吸入有害物质。火灾后的心理疏导也不可忽视,特别是对受灾人员的心理创伤进行及时干预,帮助他们尽快恢复正常生活。对火灾原因进行调查,总结经验教训,防止类似事故再次发生。通过这些善后处理措施,可以帮助受灾人员尽快恢复生活秩序,减少火灾带来的长期影响。

消防安全教育的普及

消防安全教育的普及是提高全民消防意识的重要途径。学校应将消防安全教育纳入课程体系,通过课堂讲解、消防演练等形式,让学生掌握基本的消防知识和技能。社区和单位应定期组织消防安全培训,提高居民和员工的消防意识。媒体也应发挥宣传作用,通过电视、广播、网络等渠道,广泛传播消防安全知识。应加大对消防安全教育的投入,制定相关政策和法规,推动消防安全教育的深入开展。通过普及消防安全教育,可以提高全民的消防意识,减少火灾的发生。

火灾风险评估与管理

火灾风险评估与管理是预防火灾的重要手段。对家庭、单位等场所进行火灾风险评估,识别潜在的火灾隐患,是预防火灾的第一步。根据评估结果,制定相应的火灾防控措施,如加强电气设备的管理、规范易燃物品的存放等。定期进行火灾隐患排查,及时发现并整改问题,是降低火灾风险的有效方法。建立火灾应急预案,明确各部门和人员的职责,确保在火灾发生时能够迅速响应。通过科学的火灾风险评估与管理,可以有效降低火灾发生的概率,保障生命财产安全。

火灾中的自救与互救

火灾中的自救与互救是减少伤亡的关键。掌握基本的自救技能,如如何正确使用灭火器、如何快速疏散等,是应对火灾的基础。在火灾中,应保持冷静,迅速判断火势和逃生路线,避免盲目行动。在疏散过程中,应帮助行动不便的人员,如老人、儿童等,确保他们安全撤离。在火灾中,应利用身边的物品进行自救,如用湿毛巾捂住口鼻,防止吸入有毒烟雾。通过自救与互救,可以有效减少火灾中的伤亡,保障生命安全。

火灾中的心理应对

火灾中的心理应对同样重要。火灾发生时,保持冷静是应对火灾的关键。在火灾中,恐慌和焦虑会影响判断和行动,应尽量保持冷静,迅速做出正确的决策。火灾后,受灾人员可能会出现心理创伤,如焦虑、抑郁等,应及时进行心理疏导,帮助他们恢复正常生活。家庭成员和朋友的支持也是重要的心理应对手段,通过沟通和安慰,可以缓解受灾人员的心理压力。专业的心理咨询和治疗在必要时也应介入,帮助受灾人员尽快走出心理阴影。通过科学的心理应对,可以帮助受灾人员尽快恢复正常生活,减少火灾带来的心理伤害。